Di tengah meningkatnya aspirasi publik yang disuarakan melalui aksi demonstrasi, aparat keamanan diharapkan menjadi garda terdepan dalam menjamin kebebasan berpendapat. Namun, sorotan publik justru menguat ketika belanja negara untuk Polri lebih banyak diarahkan ke perlengkapan taktis daripada membangun kapasitas dialogis.

Baiknya anggaran negara difokuskan pada pemenuhan hak warga dan peningkatan kualitas demokrasi. Sayangnya, pola belanja Polri justru memperlihatkan prioritas yang lebih condong pada penguatan alat represif.

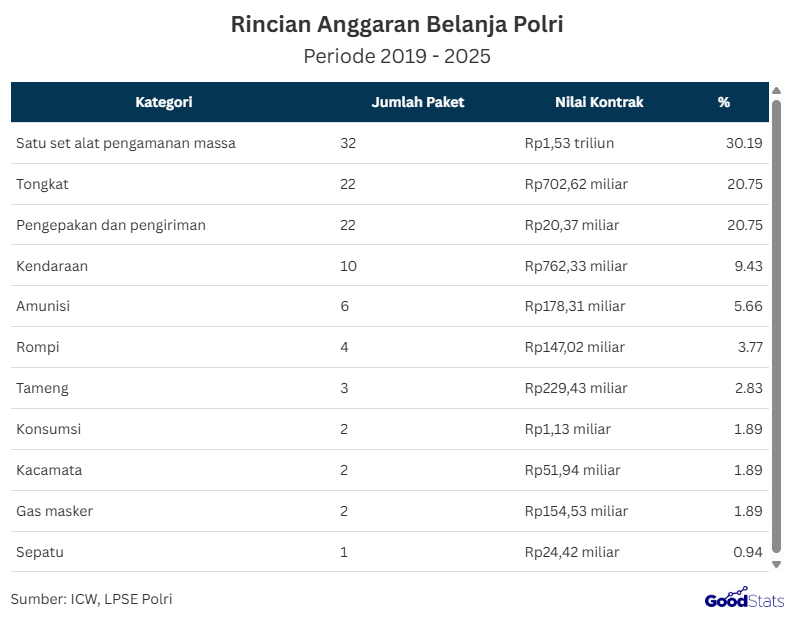

Berdasarkan data ICW dan LPSE Polri, total anggaran belanja Polri pada periode 2019-2025 tercatat sebesar Rp3,80 triliun dengan total 106 paket. Porsi terbesar digunakan untuk satu set alat pengamanan massa yang mencapai 32 paket senilai Rp1,53 triliun atau 30,19% dari total anggaran. Pos anggaran besar lainnya adalah tongkat sebesar Rp702,62 miliar sebesar 20,75% dan kendaraan senilai Rp762,33 miliar sebesar 9,43%.

Sementara itu, kategori menengah mencakup amunisi Rp178,31 miliar sebesar 5,66%, rompi Rp147,02 miliar sebesar 3,77%, serta tameng Rp229,43 miliar sebesar 2,83%. Belanja terkecil meliputi konsumsi, kacamata, gas masker, hingga sepatu, masing-masing dengan porsi di bawah 2% dari total anggaran.

Kontras-nya, catatan kekerasan aparat terhadap mahasiswa, aktivis, maupun masyarakat sipil masih terus bermunculan. Alih-alih mengedepankan negosiasi, pendekatan koersif yang diperkuat oleh belanja taktis ini justru sering menimbulkan luka, baik fisik maupun psikologis.

Harapannya ke depan, anggaran besar seperti ini mampu diarahkan untuk penguatan pelatihan negosiator, pendidikan HAM, serta pelayanan publik yang lebih mendesak. Transparansi, akuntabilitas, dan keberanian meninggalkan praktik koersif akan menjadi kunci agar Polri kembali dipercaya sebagai pelindung, bukan ancaman bagi suara kritis warga negara.

Sumber:

https://antikorupsi.org/

Penulis: Angel Gavrila

Editor: Muhammad Sholeh