Belakangan ini istilah DFK mendadak jadi bahan perbincangan publik. Semuanya bermula dari debat terbuka antara Ferry Irwandi dan Gusti Aju di podcast Denny Sumargo pada Sabtu (20/9/2025). Hanya butuh sehari, tayangan itu sudah ditonton lebih dari 1,5 juta kali di YouTube, sementara potongan videonya berseliweran di berbagai media sosial.

Dalam siniar tersebut, Denny Sumargo bercerita sedikit pada penonton bagaimana awal mula konflik antara Ferry dan Gusti bisa terjadi. Intinya, Gusti menilai unggahan-unggahan Ferry di media sosial cenderung memanaskan situasi seperti saat demonstrasi DPR berlangsung. Bahkan, ia menuduh beberapa postingan itu berpotensi mengandung DFK (Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian).

Salah satu unggahan yang dipersoalkan adalah Instastory Ferry yang berbunyi: “Doain gue ya, gue udah sampai rumah dengan selamat dengan aman.” Menurut Gusti, kalimat sederhana itu bisa dibaca berbeda oleh publik. Ada yang mungkin menafsirkan Ferry seolah sedang dalam ancaman, dan tafsir semacam ini bisa memicu kesalahpahaman.

“Intinya, semua pihak harus hati-hati. Influencer, media, bahkan pejabat sekali pun tidak boleh melakukan DFK,” kurang lebih demikian pernyataan Gusti.

Mengapa DFK Dianggap Berbahaya?

Untuk memperjelas, Gusti menyinggung contoh lain yang sempat bikin geger. Ada sebuah potongan video Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut guru sebagai beban negara. Belakangan diketahui, video itu hasil manipulasi AI. Sayangnya, videonya terlanjur viral dan sempat memicu kemarahan publik. Bahkan, kasus tersebut diduga ikut mendorong aksi penjarahan di kediaman sang menteri.

Peristiwa ini menunjukkan betapa cepatnya DFK bisa merambat dari sekadar unggahan di dunia maya menjadi peristiwa di dunia nyata.

Lalu, Apa Itu DFK?

Mengutip kanal resmi pemerintah @cekfakta.ri, DFK dijelaskan sebagai berikut:

- Disinformasi: Informasi salah yang sengaja atau tidak sengaja disebarkan untuk menyesatkan publik.

- Fitnah: Tuduhan palsu atau pernyataan salah yang menyerang reputasi seseorang/kelompok.

- Kebencian: Narasi yang merendahkan atau menyerang kelompok tertentu berdasarkan agama, ras, etnis, gender, atau identitas lain dengan tujuan menimbulkan perpecahan.

DFK dan Hoaks

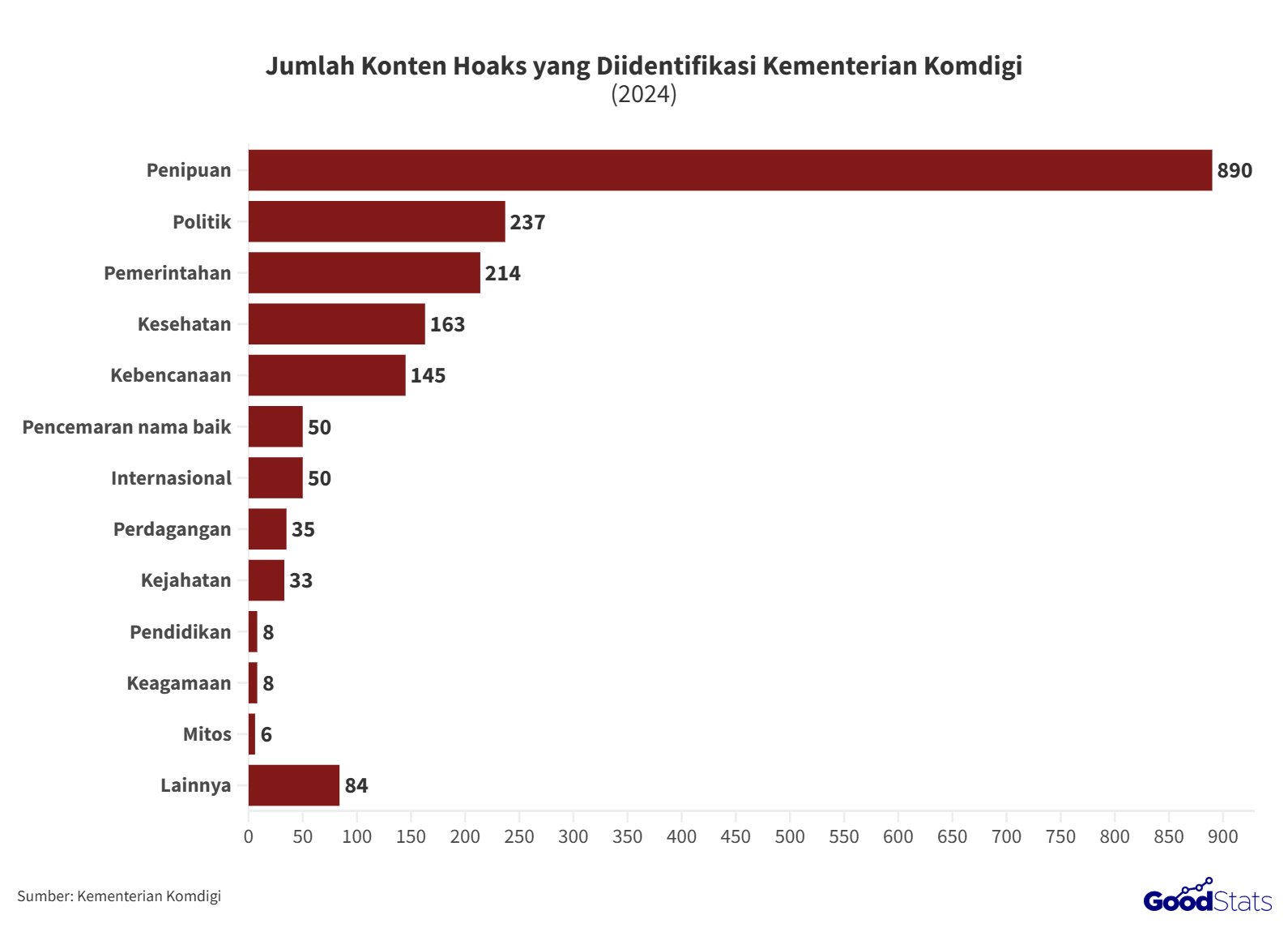

Bicara hoaks, data Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat sepanjang 2024 ada 1.923 konten hoaks yang beredar di masyarakat. Ada 13 kategori dan kategori penipuan paling banyak ditemui dengan 890 kasus. Namun, hoaks yang berkaitan dengan politik (237 kasus), pemerintahan (214 kasus), dan pencemaran nama baik (50 kasus) justru lebih rawan bercampur dengan DFK.

Mengapa bisa demikian? Karena isu-isu tersebut hampir selalu menyentuh reputasi tokoh, kebijakan, atau lembaga. Hoaks politik misalnya, sering dipakai untuk menjatuhkan lawan. Hoaks pemerintahan dipelintir agar publik membenci pejabat tertentu. Sedangkan hoaks pencemaran nama baik hampir selalu berisi fitnah.

Dari sini, bisa disimpulkan bahwa DFK adalah ‘roh’ di balik banyaknya hoaks. Bukan hanya menyesatkan, DFK juga merusak kepercayaan masyarakat dan memicu konflik, yang dalam kondisi ekstrem bahkan bisa berujung pada kerusuhan sosial.

Melihat besarnya dampak yang dapat ditimbulkan, masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam menyikapi setiap informasi yang beredar. Perlu adanya kebiasaan untuk memeriksa kebenaran suatu kabar melalui sumber resmi sebelum mempercayai atau membagikannya.

Penyebaran informasi tanpa verifikasi berpotensi memperkuat disinformasi, fitnah, maupun ujaran kebencian, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas sosial. Sikap kritis dan bijak menjadi kunci untuk menjaga ruang digital tetap sehat dan produktif.

Baca Juga: Politikus Jadi Sumber Hoaks Utama 2025

Sumber:

https://www.youtube.com/watch?v=0qZUkNakszc

https://www.instagram.com/p/DJ6lHclJAel/?igsh=Y25td3JrNGpkZGpq

https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/komdigi-identifikasi-1923-konten-hoaks-sepanjang-tahun-2024

Penulis: izzul wafa

Editor: Editor