Bupati Pati Sudewo sempat mengumumkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250%. Keputusan ini langsung memicu gelombang protes di berbagai wilayah. Meskipun kebijakan tersebut sudah dibatalkan, percikan amarah warga tak serta-merta padam.

Bagi masyarakat Pati, pajak tanah bukan sekadar angka di lembar tagihan. Ia bersentuhan langsung dengan nadi ekonomi, terutama di daerah yang hidup dari pertanian dan lahan warisan keluarga. Kenaikan sebesar itu tak hanya mengancam dompet, tetapi juga memunculkan kembali memori kolektif akan masa-masa ketika ekonomi rumah tangga berada di titik rawan.

Memori Krisis Ekonomi yang Masih Segar

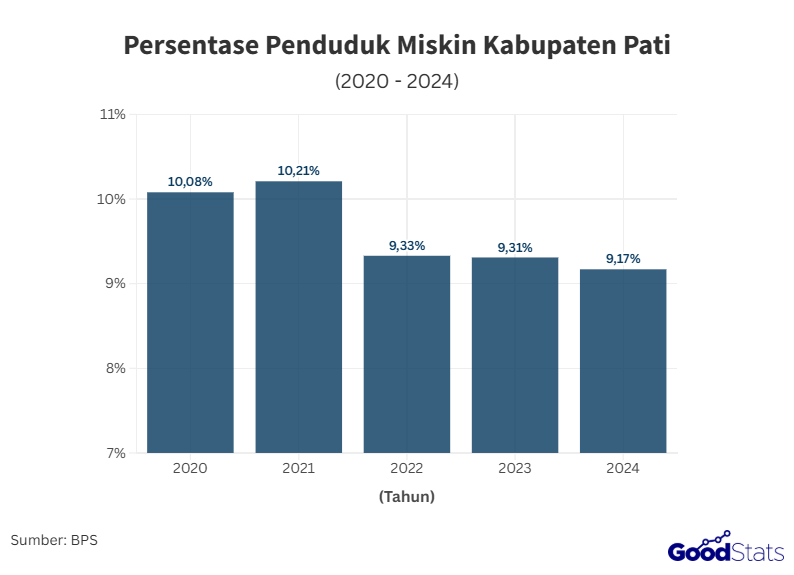

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pati sempat mencapai 128,74 ribu jiwa pada 2021, puncak tertinggi dalam lima tahun terakhir. Angka itu mulai menurun menjadi 116,84 ribu jiwa pada 2024. Meski tren menurun terlihat, sebagian masyarakat belum merasakan kestabilan yang nyata.

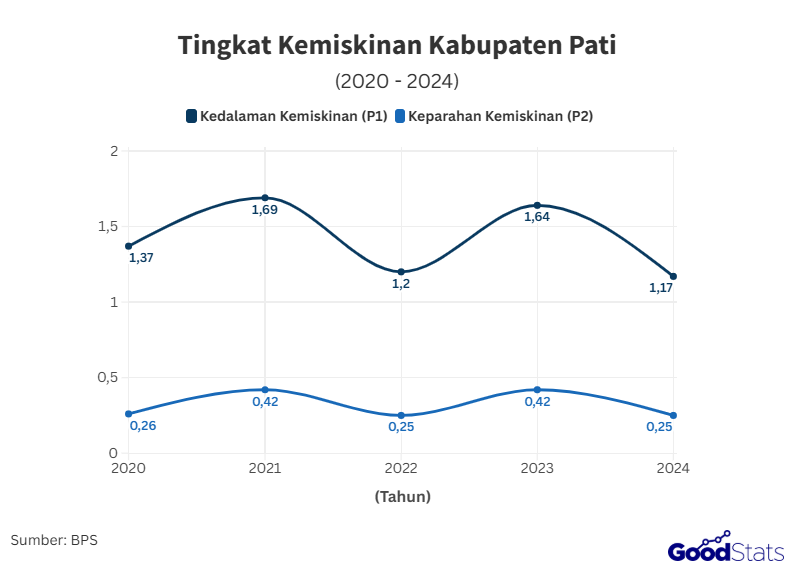

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2) memberi gambaran bahwa kerentanan tetap ada. Pada 2023, kedalaman kemiskinan sempat melonjak kembali, yang berarti sebagian warga miskin harus bertahan dengan jarak pengeluaran yang cukup jauh dari garis kemiskinan. Dalam konteks ini, kenaikan pajak dianggap sebagai beban yang datang di waktu yang salah.

Antara Statistik dan Kenyataan Lapangan

Persentase penduduk miskin di Pati memang berkurang, dari 10,21% (2021) menjadi 9,17% (2024). Tapi statistik ini sering kali tidak mencerminkan seluruh dinamika lapangan. Bagi warga yang hidup di batas garis kemiskinan, sedikit guncangan, seperti kenaikan pajak tanah, dapat mendorong mereka kembali ke kondisi sulit.

Dengan kata lain, Pati berada di persimpangan: secara data, kemiskinan menurun; secara sosial-ekonomi, daya tahan masyarakat masih rapuh. Ketika pemerintah daerah mengajukan kenaikan PBB setinggi 250%, perlawanan warga bukan hanya karena nominalnya, tapi karena mereka merasa kebijakan tersebut mengabaikan konteks sejarah dan kerentanan yang masih ada.

Sejumlah pengamat menyebut, langkah Sudewo, meskipun dibatalkan, terlanjur memicu krisis kepercayaan. Kenaikan PBB 250% dianggap tidak sensitif terhadap sejarah sosial-ekonomi Pati yang rentan. Dalam situasi di mana sebagian masyarakat baru merangkak dari dampak pandemi, kebijakan yang membebani aset produktif seperti tanah justru memperlebar jurang antara pemerintah daerah dan rakyatnya.

Kini, protes bukan lagi sekadar soal besaran PBB, melainkan simbol perlawanan terhadap kebijakan yang dinilai buta konteks. Beberapa aktivis mengatakan bahwa ini bukan hanya tentang pajak, tapi juga tentang rasa keadilan.

Baca Juga: Jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Selama Program Pemutihan, dari Provinsi Banten Hingga Aceh

Sumber:

https://patikab.bps.go.id/id/publication/2025/03/27/1d5c6e66462cf2daa523473e/buklet-infografis-kemiskinan-kabupaten-pati-2024.html

Penulis: Dadang Irsyam

Editor: Editor